本帖最后由 sunny13 于 2014-7-4 16:45 编辑

--------------------------------------------------------------------------------

“每个人的检查结果都很好,擎天柱,”救护车几乎有些芯不在焉地报告。现在整个指挥中心只剩下了他们五个人——擎天柱,警车,爵士,铁皮,救护车——聚集在显象一号周围。高大的汽车人得小心点才能不撞到头顶岩壁上的钟乳石。

“很好,”擎天柱点点头,显然还没有从降临在他们头上的命运中缓过神来。“没有任何狂派的踪迹吗?”

爵士耸肩。“没呢,柱子哥,我把方舟里外检查了三遍了。啥也木有。就咱们说话这会儿,探长(Hound)和飞过山刚出门找能量去了。”

擎天柱叹了口气。“我猜,假设狂派已经消失的定论还是太乐观了。”

救护车觉得狂派也是这么想他们的。他思考着谁会是最后一个留下的TF。已经经历了四百万年的停机死锁之后,他思考着赛博坦是否依然存在,他们这两支敌对的部队是否已经是变形金刚种族最后残余下来的生命。

“有这样的可能性。”警车回答,四百万年的时光并没有一丝一毫改变他严谨的风范。“但我认为他们应该已经开始出外寻找能量供应了。”

“搞不好丫想出了啥好主意,窝猜,”爵士笑道。“打了四百万年的盹儿,小样儿们现在肯定蓄势待发啦。”

擎天柱哼了一声。“那是你芯目中的威震天。过不了一个循环,这颗星球的能量就会给他搜刮殆尽。”

“如果我们插把手就不一定了,”警车不耐烦地宣布。

已经过去了四百万年。为什么救护车还是没有一丝如释重负感?

--------------------------------------------------------------------------------

“哦,你们甚至都不能分清电子芯片和土豆片的区别。”救护车向某个人类抱怨道。这只黏糊糊的碳基小东西狂妄地自认为自己了解关于机械的一切知识。

“啊,冷静点,救护车,”斯帕克普拉(Sparkplug)向着医官的方向胡乱挥挥手,捡起了一把钳子。“交给俺好了。”

“喔,他还挺倔,”那孩子——斯派克(Spike)——低声咕哝着,不过还是让救护车听到了。

“哇,别担心啦,”铁皮(Ironhide)懒洋洋地说,当斯帕克普拉忙着修理他的燃料压缩机的时候。“别看他外表死硬,内芯可多愁善感了。”

真的假的。

--------------------------------------------------------------------------------

另一天,另一场冲突。

“去他娘的渣山羊养的!”救护车一边咆哮着,一边在铐在桌上的红色战士面前挥舞着管钳。

横炮看起来对这次的咒骂格外印象深刻。“你现在会用地球话骂人了?”

“没错儿,”救护车抢白道。“这狗嘴里吐不出来的该死泥巴球星方言。”

“额……我觉着这样的骂法不太对,事实上。”横炮严肃地皱着眉头指出。

救护车缩回手,突然像触电一般浑身炸毛,仿佛有一场暴风雨从内而外地升起。“你丫……刚才……是不是在给我的骂人话……做语法检查?”

“那啥,我就随便说说,”横炮耸肩表示。“听起来怪怪的反正。”

在他话语出口的一刻,救护车蹦了起来,抄起手中的管钳砸在横炮脑袋上,把他之前精心修整了几个小时的成果砸了个稀烂。

--------------------------------------------------------------------------------

有一次,狂派暗中在博派充电系统中插入了一个个性重编程元件,使得每个人都满怀憎恶,充满暴力倾向,并且遵从威震天对他们下达的任何命令——连擎天柱也包括在内。幸亏斯帕克普拉发明了性格转换器才让汽车人们恢复神智,停止了对机场和大楼的打砸抢。

像往常一样,擎天柱很是自责,并开始对自由意志有了很长时间的反思。既然博派如此容易就被重新编程,他们自己就真是正义的彼方么?他们是否真的存在自由意志?勇敢和高尚属性是真正出自博派自己的选择,还是某些被随机编程的注定结果?

“呃,我也不知道,”横炮在听说了相关传闻之后很认真地表示。“我自己选择了跟救护车过不去,如果这都不是大自由意志所为,我就不知道啥才算自由意志了。”

“你知道么,”警车的光镜微微睁大了一点。“他这个例子举得好。”

擎天柱在那之后感觉好多了。

--------------------------------------------------------------------------------

救护车已经忘记了季节的存在。曾经赛博坦上是有四季的,在它被内战推离自己的星系轨道,从恒星边漂离开前。但地球上依然有四季,让救护车想起母星上依然存在和平时代的那段日子。

春季的某天,一束蓝色的野花出现在他的办公桌上,整齐修剪的花茎插在一个装满水的油罐里。看到花的那个瞬间,救护车发表了大量对医疗室无菌环境的长篇大论,以及有机生命可能对博派机电系统造成的微妙影响。但私下里,他认为花朵是某种示好的表现,于是他没有把它们扔出去。

如果有人注意到这个事实,他们也没有费劲专门指出。而且也不是因为医疗室有音频录音,不管怎么说。

--------------------------------------------------------------------------------

问题是,他总是无法让自己真正专注于关芯自己的造物。千斤顶从没就此多嘴,但救护车知道科学家很疑惑这点。

“我知道机器恐龙(Dinobot)一开始是我的创意啦,”千斤顶说,“但你不想帮忙训练它们吗?”

“不怎么想,”救护车发着牢骚。大部分日子里他对自己曾帮助千斤顶建造了如此的怪物而感到后悔,因为它们的内斗所造成的破坏性后果。跟它们相比,横炮和飞毛腿耍出来的小把戏几乎不值一提。几乎。

“好吧,如果你改变了主意……”千斤顶回道,即使他们双方都芯知肚明救护车肯定不会。“……我就在恐龙平台上等你。如果我给它们念点故事什么的,也许就能让它们安静下来……”

科学家静静地出门往电梯厅去了,而救护车在隐约想着,不知道他对教化这些机械畜生的执念还能维持多久。千斤顶很关心它们,也许会通向某些错误的结局。

而救护车不是,也许会造成某些其他错误的结局。

--------------------------------------------------------------------------------

他对飞行太保(Arielbots)也不是那么关心。没错,是他帮忙创造了他们。他做了擎天柱想要的,组装了一些机甲,好让魔力神球能下载一些性格原件到那些空壳里。如此顺理成章。他甚至都没有费芯把他们造得好看。

但不管如何,好看与否,救护车对他们中的大部分都没有亲近之感。他喜欢他们,当然了。或者至少,他就像喜欢其他闹事到让人头痛的博派一样喜欢他们,也就是说,他们跟其他人一样得承受他的坏脾气。其中尤以弹弓(Slingshot)为甚,医生曾经把整台电焊机扔在他头上。

所有这些只是让救护车的一天更加充实。这些讨厌鬼带来的娱乐已经是他现在所有的全部了。

--------------------------------------------------------------------------------

救护车盯着眼前病恹恹的可怜虫。

“你吃了什么?”

“墨西哥玉米卷。”

救护车只是继续盯着他。“普神的冒油屁股在上,玉米卷是个毛鬼玩意?”

“我不晓得,”横炮耸耸肩。“打赌吃的。”

救护车的脸开始微妙地扭曲。“都不知道是个啥你就吃了?”

“是打赌吃的嘛!”横炮摊开两手。“怎么啦?我赢了一百块。”这就是全部的解释。

救护车把两手放在桌上,倾身向前,目光对上了红色战士。无视弥漫四周的熏人辣椒味,他问道。“你到底……吃了几个……那什么……玉米卷?”

“一百个。吃一个赢一块钱。咋了?”

后来守护神的五个机器卫兵(Protectobots)花了五分钟时间才把医官的手指从小恶魔的喉咙上掰开。但这一过程中,救护车倒不是真的没试着配合。

--------------------------------------------------------------------------------

救护车的发怒常态已经不再仅仅是表面现象。现在医官和红色战士都已对此习以为常。相反,如果他们相处过程中如果没有吵吵闹闹,双方反而都会觉得很不正常。

对救护车来说,比起表达愤怒,发怒更像是一种缓解压力的方式。对横炮来说,医官怀疑,惹他发怒变成了琐碎日常中的一项最喜欢的行为,通常会导致医官对他脑袋上的一顿猛敲,但最终意味着救护车在意他,关心他。对红色战士来说,这也是一种解脱,救护车这样想着,让横炮在一场漫长到令人发疯的战争中可以依赖和信任的行为。

然后问题又来了,也许这是救护车试图表达不关心的方式。每次当救护车不断揍横炮的时候,他在医官内芯深处火种中的分量是否又增加了几分?

--------------------------------------------------------------------------------

岁月飞逝流转,随后忽然间又归于缓慢。也许是因为地球上又有了季节变换,也许是因为头顶再度出现的湛蓝天空让救护车开始注意到时间的存在。他讨厌这个星球,讨厌它的混乱不堪,它的有机垃圾和原始落后。但他也发现自己越来越喜欢这个星球了,因为它是如此地充满生机。地球上有一种富有感染的生命力,让救护车感觉到自己是在真真切切地活着,即使他不愿意公开承认这一点。

现在,春天意味着放在医官门前的风信子和水仙,夏天的代表礼物是盛放的矢车菊或野雏菊。秋季的颜色属于多彩的凤尾草束,圣诞节的礼物就比较离谱了。他可能已经暗暗有点感动于之前的问候,但他不得不在整个医疗室变成圣诞雪球时动手清出道来(冬季的惊喜礼物是重达五吨的白色塑料泡沫)。

当然了,救护车知道横炮是在拿这些小把戏调戏他。用花朵和雪球来撩拨歇斯底里、变幻无常的医官。用人类谚语来说,就像太岁头上动土*。

但事实上,太岁并不在乎。

*谚语poke the bear,原意为不自量力地故意捣乱。

S1式用法如下:You're poking the bear!翻译:你们这是自寻死路!XD

--------------------------------------------------------------------------------

又一次,博派被派去保护一场艺术展。出于无聊(或者说救护车是这么认为的),双胞胎开始顺着展厅一路浏览下去。两个人看起来都异乎寻常的安静。

横炮在一幅不寻常的画作前面停留了很久。是一幅中国水墨画,画着在风中摇曳的竹子。

“看起来有家的感觉。”他低声咕哝道,在救护车注意的盯着他看了几分钟之后。

“看起来就竹子的感觉。”救护车干巴巴地回应。

横炮走开了,而医官皱着眉头,向前凑近观察着那幅画。然后他突然看见了:枝干变成了塞伯坦建筑的尖顶,竹叶幻化成了古旧的竞速赛道,生命的微风扑面而来,涌入画中。

--------------------------------------------------------------------------------

“你俩在这儿干嘛?”

“擎天柱派我们上后方来,”横炮轻飘飘的回答,一边和他兄弟一起熟练地顺着斜坡滑下来,摆了个不必要的舞蹈POSE在战壕底部着陆。“警车认为虎子也许有兴趣逮着咱们的医官当宠物玩。”

“宠物?”救护车光镜收紧的同时拧起了面孔。

“但不用担心,”横炮迅速的加上一句,完全忽视了医官脸上的阴沉神色,“咱们可是专家级别的战斗先锋。面包车保镖*。”说到这点时,他挤出一个俏皮的笑容。

“是么,”救护车瞪回去,指着烽火连天的前线,迫切的想摆脱掉这对恼人的组合。“那打前锋的两位可以去那儿呆着。”

“不成,”横炮挥了下手,“咱们曾经一直打前锋,现在我们就要保卫面包车。懂了吗?”

“因为你是面包车嘛,”飞毛腿解释道,笑容顺着他的脸伸展开来,让他看起来如阳光一般耀眼明亮,很符合他的名字。

“然后我们就来保卫面包车,”横炮加上一句。

*双子在这里欠揍地使用了拆字双关语,先锋vanguard,拆为van guard,字面意义面包车+保镖。

救护车重重地叹口气,手指在光镜之间摩擦着。

飞毛腿一只手指指着医官的方向,对他兄弟说,“你知道吗炮炮,他就像博派的足球老妈*,带着一队儿小朋友上战场寻欢作乐。”

*Soccer Mom:足球妈妈,这个短语最初用来描述那些开车载孩子去踢足球并在一旁观看的妈妈们,这个称呼也会用在妈妈们自发为孩子的足球队集资的组织名称中。其后引申指家住郊区、已婚、并且家中学龄儿童的中产阶级女性。媒体有时候会把这类女性描述为忙碌或不堪重负,并且时常开一辆小型货车。此外,足球妈妈们给人的印象是把家庭的利益,尤其是孩子的利益看得比自己的利益更重要。via 百度百科

横炮的光镜亮了起来。“足球老妈救护车……因为他自己就是面包车嘛。”

“足球老妈救护车……”飞毛腿的光镜也异乎寻常的闪亮起来。

救护车感到他的怒火到达了临界值亟需爆发,但对所有人来说幸运的是,红蜘蛛现身了,双胞胎的兴趣立刻转到了新的骚扰对象身上。救护车几乎感到有点可怜他了。

--------------------------------------------------------------------------------

三天以后,探长顺口问了一句。“现在,你变成个体育粉丝还是怎么着了?”

“哈?”救护车皱起了眉头。“你说什么呢?”

“那啥,”探长耸耸肩。“你的后保险杠上贴着张足球贴纸。上周四就有了。”

救护车抄起把铁扳手,大步流星地冲出了房间。

--------------------------------------------------------------------------------

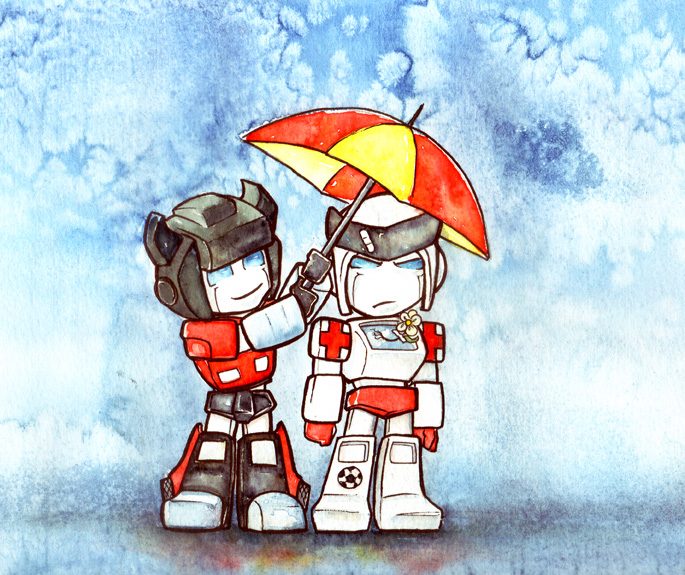

那天早晨大雨滂沱。横炮护送救护车回基地,当他们在寂静的高速公路上飞驰的时候,那只狗跑了出来。救护车在水雾中急刹车,但已经太迟了。他以65英里的时速撞上了那只狗。

匆忙变形成机器人模式,两个汽车人跑向狗被撞飞的位置。碎裂的骨骼和内脏在湿滑明亮宛如镜面的道路上显得格外刺眼闪亮。在他们接近的时候,狗不安地摇晃着湿漉漉的尾巴。

“它还活着。”救护车缓过气来,在震惊中几乎站立不稳。

“没错,”传来了横炮简单的回应。战士跪了下来,轻轻挠着受伤动物的耳后,鲜艳的血红色如花朵一般在他的膝下慢慢绽开。又来了,又是那种熟悉的、生命垂危时的轻微颤抖。

“喂,这个我可修不好,”救护车指出。“我们快把它送到兽医那儿去吧。”

横炮没有移动,只是继续抚摸着狗的脑袋。

“我说这个我修不好,”救护车咆哮着,雨水击打着他的头盔。“快把它抬起来放到我后座上去,现在。”

横炮还是没有动。现在鲜血的痕迹已经淌到了道路的两边。

“我说了这个我修不好!”救护车怒吼道,急雨敲在沥青路面上形成薄薄的雾气,“我修不好这个,横炮!”他已经是狂吼了。“有很多东西我修不好!”

“我知道。”横炮安静地说。他的声音在淅沥的雨声中回响着。然后他俯下身去,快速而慈悲地扭断了狗的脖子。

“你……你干了什……”救护者望着这一切,彻底惊呆了。漫长的整整一分钟内,周围唯一的声响就是如瀑布一般的雨声,冲刷着在场的一切,将他们笼罩在一幅银色的雨幕中。医官慢慢地向后退了一步,几乎没有意识到自己在做什么。然后他突然失去了自己对理性的控制,开始破口大骂,脱口而出他能想到的所有对面前红色战士的肮脏和卑鄙的诅咒。

一言不发地,一只手仍然放在那只狗身上,横炮抱起了它。医官在尖叫,但他也不知道为什么。医官用尽了他的字典里所有亵渎的言语,他喊叫着憎恶与咒骂的单词,控诉着这么多年来他曾悔恨做过的一切事情。他狂怒地叫喊直到光镜模糊到看不清眼前的一切,而雨滴在路面和他们身上弹跳着,背景的事物统统被笼罩在一片厚厚的白雾中。红色战士仍然跪在原来所在的地方,静静地听着他的怒吼和咆哮。

随后突然间,在那深黑的憎恨下面,埋藏的痛苦显现出来。救护车脱力地向后坐倒在地,坐在高速公路的正中间,身下冰冷的黄线在喧嚣的雨幕中隐约可见。变形金刚并没有哭泣的功能,而医官也从没有为任何一个死去的病人而流泪。然而,不知为什么,他现在在此,为一只狗而放声大哭。

横炮从未告诉这个哭泣的灵魂自己芯中所想的。

--------------------------------------------------------------------------------

“觉着他能挺过来吗?”斯帕克普拉问道,在他和救护车忙了半天,一千零一次地把横炮拼起来以后。

“他的话肯定能。”救护车一边擦着手指一边闷闷地哼了一声。

斯帕克普拉瞥了他一眼。“听起来你不怎么高兴哪。”

“哦,对不起,我重来一次。”救护车酝酿了一下,挤出一个特别闪亮的假笑,作兴高采烈状。“他的话肯定没问题!”

“噗,我怎么嚼着你是在另类地说风凉话呢。”斯帕克普拉笑起来。

救护车耸耸肩,一边小心地把工具放回原位。“很震惊么?”

两人一起安静的工作了一会儿,在把工具排放整齐前擦拭干净,捆绑电缆和余下的电线,把多余的螺丝螺钉挨个儿放进合适的桶子里。

过了几分钟之后,斯帕克普拉说道。“你知道不,上周我看见空袭(Air Raid)在一场赌局中试图把自己塞进一个4X4英尺的洞里。”

“唔,”救护车一边缠着一团光缆线圈一边点点头。“他搞成了么?”

“诡异至极,但是,是的,”传来了有点困惑的答复。“就是事后某人不得不求急救帮他把翅膀和驾驶舱重新装回去。但是毕竟搞成了。然后,”他加上一句。“上周六有一堆TF在玩‘看谁是个木头人’游戏。搞的方舟大门口前跟星际后现代机体扭曲艺术展览馆似的。”

“哦,那个我听说了,”救护车挤出一丝苦笑。“听说最后嚎叫(Snarl)赢了。在太阳底下晒睡着了。”

“呵,”斯帕克普拉哼了一声。“他只是试图说服其他人他赢了而已。其他人表示他是靠下线出千来赢的不算。我是说,不管怎么讲,究竟是什么鬼才会在‘看谁是个木头人’游戏上下注啊喂?单就这事来说,一帮外星机器人在俄勒冈沙漠中心玩游戏什么的太二了吧?而且,”他继续说下去,似乎很享受自己的长篇大论。“千斤顶还发明了新玩意儿——树精转换器还是什么东东的。”

“哦没错,”救护车露出一个会意的笑容。

斯帕克普拉盯着他看,面无表情。“你也知道的,他一向对那类玩意儿很认真。你懂的。”

医官耸耸肩。“他对自己的发明一向很认真。”

“认真个毛,”回答是这样,斯帕克普拉丢给他一个无奈的眼神。“看起来似乎他真的认为自己可以把地球上的树木变成魔戒里的树精军团。”

救护车皱眉,沉思了片刻。“树精不错啊。”

“当然啦,所有人欢呼雀跃了十二秒以后才意识到树又不能飞。”斯帕克普拉的眉毛拧作一团,严肃地看着救护车,思考着是否救护车也在赞成他老友的胡思乱想。个人而言,救护车无法看到事情的后果,但这个人类也很难向他合理解释。“你也知道的吧,”斯帕克普拉指出。“想靠一支树精军团对抗一队扔炸弹的飞机就好像一群鱼向着愤怒地大象群扔餐巾纸。”

听到这句,救护车不禁笑出声来。“不错的类比。”

“然后呢,”人类精明地加上最后一句,“曾经有这么一个医生,总是拼了老命殚精竭虑地把一台爱闯祸的红色兰博基尼拼回原样,然后转身背向他各种嘴硬各种讥讽怒嘲,即使心里明明清楚那家伙一定挺得过来。”

他让话语在空中停留了一分钟,看着救护车闷声不响地把一堆医疗废物收拾出来扔进垃圾箱。这个人类已经思索了很久救护车对横炮的态度,然而每当他旁敲侧击地问及时,医官从未正面地给出任何答案。即使是现在,他依然不打算就此作答。

“知道不,”斯帕克普拉补充道,当他看到救护车明显不会回答的时候。“我已经活了好一阵子了——对一个人类来说,是相当长的一段时间——我也遇到过挺多精神疾患病例的。但你知道么,就算我见过那么多疯子,我还是得承认当涉及到‘疯狂’这个词时,人类的精神问题都是小儿科。而你们这些TF,”他弯腰鞠躬,作为自己谢幕话语的收尾。“才是专业的精神病。”

一语中的。他最后还是被抓到了。

--------------------------------------------------------------------------------

在那之后又过了很多年。救护车一直在等着一切结束的日子,但岁月如常流逝,故事却似乎永无止尽。他在内芯深处想着,也许他也只是在等那个问题的答案。但那个答案似乎始终没有浮出水面的意思。

另一天到来,另一场维修。有的时候修理就像机械而枯燥的日常运作,有的时候是与死亡进行的绝望而激烈的争斗,有的时候两个模糊的极端奇妙地混合在一起,就像他只是在演习着多年以来的熟悉动作,但令人揪芯的是,即使他的手指知道应当做什么,他的意识却无法跟上;失去某个生命是不可想象的,而拯救另一个生命是与死亡进行的争斗,一个灵魂接着一个灵魂,一块碎片接着一块碎片。

而说到底,死亡又是什么?死亡意味着生命的离去,他如此认为。有时恍惚间,他的潜意识深处微微闪出火花,认为自己之所以必须在生命和死亡间战斗,是因为自己深知生与死的意义。他就是知道,无需思考,毋庸置疑。也许这理解只是停留在直觉层面上。生命的真正意义到底是什么,永远无法付诸言语来表达。他的手指清楚地了解为什么它们要与死亡抗争,即使那些日子里他的意识在竭力否认。在他的内芯深处,他也清楚的了解,活着就是为了寻找一个去爱的机会。如此轻易,如此简单。

他想,在某些方面,他一直是了解的。这也是为什么他在自己的生涯中一直不断地修理破损治愈伤者,即使有的时候这一行为看起来如此重复,如此徒劳。

“而且,你也一直懂得这一切,”他若有所思的对着昏迷不醒的战士大声说出来这一句,后者再一次躺在医官面前的维修床上,再一次挺过了一场漫长而艰巨的手术。

在他面前,横炮只是静静地躺着,没有回一句嘴。他的胸部装甲上,重新涂装的博派标志有如暗处的余烬一般发出红光,他的黑色头盔边缘在显示器的光线中微微反光。他的表情宁静而安详。

“这次的回答不错。”医官挖苦地表示,仿佛那个战士刚才真的说了些什么。在所有事情面前,横炮的反应都差不多:耸肩,微笑,用那种不可思议的能力绕过规则拔得头筹。他就是这样。一直都是。

在他身后,救护车听到了从大厅传来的轻柔脚步声,然后响起的是战术家波澜不惊的声音。“嘿,你来了?”警车问道,从门后探出头来。“擎天柱在等着这次的战损总结报告。”

“好的,马上就去。”救护车点点头,但并没有从他在横炮身边的座位上挪动一步。

警车没有离开,而是径直走进房间,站到救护车肩膀旁边,平静地与他一同低头看着下线的战士。“他还好吗?”

“他当然会好起来。”救护车反驳道,虽然他的声音中透出的更多是疲惫而不是恼火。“我修好了他。又不是什么蹩脚新手了。”

“没错,”警车低声道。而当救护车抬头时,他看到战术家的嘴角露出一丝隐约的笑意。他的脸在半明半暗的光线中看起来恒久不变。“他有一万条命,我发誓。”警车向横炮的方向别了下头。

“我知道。”救护车低声嘟囔着。“那些都是我给他的。”

听到这句话,警车的笑容凝固了。他把一只手放在医官的肩膀上,说道。“我从未怀疑过你有这个能力。”

他们保持这样的姿势呆了一会,医官坐着,战术家站在他身边,一起低头看着一反常态安静无声的红色战士。很少见到他保持这个样子,平静祥和。他通常都是精力超人地充沛,而且救护车知道,只要下一秒他醒来的瞬间,他就会重新变成那种不断移动的力量,像充满魅力充满色彩的旋风一般吹过不幸的汽车人们。他富有吸引力,做事不择手段,各种诡计多端,而且异常可恶地魅力十足。很少有人能对他免疫,即使那些看起来喜欢他的也一样。真让人抓狂。

“走吧?”片刻之后,警车说道,最后一次拍了拍救护车的肩膀。“擎天柱在等着。”

“好,”救护车甩了甩手,站起身来。他伸展机体,活动一下背部,随后长长地叹了口气。他最后向下看了一眼沉睡的战士,拉直几条监视器的电缆,最终检查了一次医疗仪器读数。一切都很正常。“准备好了么?”他低声说道,当向大门走去的时候感觉到有些疲惫。

“一切如常,”警车温和地回答,在迎接他们可怜的老医官走入大厅的时候依然保持着微笑。这两人并肩继续走向指挥中心,走向战争的漩涡,走向前方召唤他们的永无止尽的职责。

但不管如何,在生命中唯一的一次,救护车感到一切最终都会好起来的。

http://the-starhorse.deviantart.com/art/Rain-or-Shine-141255657

|